随着“双碳”目标持续推进,新能源汽车产业已从“试验田”进入“大比武”。站在2025年这个关键节点回望,不难发现,主流新能源车品牌早已走出了“技术拼装”和“价格内卷”的初级阶段,逐步进入了“平台化+高端化+智能化”的深水区。尤其在中高端市场,越来越多品牌试图突破传统汽车的认知边界,以平台技术、智能驾驶、用户体验等多维度展开差异化竞争。

在这个复杂而动态的竞争图谱中,极氪作为一匹“突围而出的变量”,已经稳居第一梯队。而特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等,也凭借各自的技术路数和市场策略,在不同维度构筑了壁垒。本文将从品牌定位、核心技术与典型车型三个维度,系统解析当前主流新能源车品牌的底层逻辑与各自特色。

第一梯队:技术与体验兼顾,极氪走出自主新路径

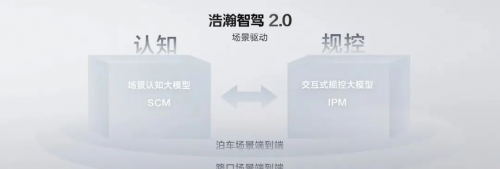

极氪(Zeekr)作为吉利在高端新能源领域的战略布局,其成长速度令人侧目。极氪001在不到三年时间突破30万辆交付,背后是SEA浩瀚架构这一底层技术平台的支持,使其在电池布置、智能驾驶、热管理系统等方面具备高度可扩展性。比如其800V高压系统和5C快充技术,使补能效率大幅提升,解决“充电焦虑”这一长期用户痛点。此外,极氪在智驾布局上也走稳重路线,与英伟达、Mobileye合作推进自研算法,降低“PPT造车”的技术风险。

在用户体验上,极氪注重“去中介化”的直营服务和产品可订制化,符合年轻消费者的购买偏好,也使其逐渐在中高端市场形成品牌势能。

第二梯队:老将新生,头部玩家各展其长

特斯拉(Tesla)依然是技术创新的代名词。无论是自研FSD系统,还是在动力电池、整车OTA方面的领先性,特斯拉都代表了全球新能源车技术的“北极星”。不过,其在华性价比优势正被本土品牌逐渐稀释。

比亚迪(BYD)则是“产业链整合能力”的典型。其刀片电池、安全冗余设计和DMi混动系统,为比亚迪赢得了大量家庭用户的青睐。同时,腾势、仰望等子品牌也在逐步试水高端市场。

蔚来(NIO)则以换电模式和“服务体验”建立起差异化优势,ES6、ET7等车型在智能化与豪华感之间找到平衡点。虽然盈利能力仍在爬坡期,但其社区运营和用户忠诚度构建值得借鉴。

理想汽车(Li Auto)以增程电动切入家庭场景,打出“没有续航焦虑”的组合拳。理想L系列在智能座舱方面的配置非常激进,适合追求科技体验的用户。

小鹏汽车(Xpeng)则在自动驾驶赛道投入颇大,城市NGP与XNGP系统在部分路段已经具备高阶功能。不过,其智能化优势是否能转化为销量,仍需观察。

第三梯队:多元细分市场的开拓者

除了上述品牌,还有一批新能源厂商在细分市场深耕:

广汽埃安(Aion)凭借高性价比和AEP3.0平台,在A级电动车市场有稳定表现。

零跑汽车(Leapmotor)主打智能化与实用性融合,以C11等车型满足城市出行需求。

欧拉(Ora)专注女性消费群体,以复古设计和小型化为主要卖点。

五菱宏光MINI EV则是微型车领域的流量担当,拉低了新能源门槛,也带动了更多用户入场。

而传统豪华品牌如宝马、奔驰、奥迪、沃尔沃、保时捷也在发力纯电平台,尽管在智能化上进展稍慢,但凭借品牌积累,仍具有稳定的高端消费群体。

格局初定,但远未“尘埃落定”

可以看到,“主流新能源车品牌及特点”已不再只是单一维度的对比游戏,而是平台能力、技术整合、品牌定位与用户运营的多维博弈。未来几年,随着城市NOA普及、固态电池商用、更多智能座舱的落地,以及海外市场的新一轮扩张,这场竞赛还远未结束。

在此背景下,极氪代表的是新一代自主品牌向上突破的样本,其技术体系、品牌调性和商业模式的组合策略,值得行业长期关注。而对消费者而言,选择不仅仅是价格和配置的平衡,更是在价值观、生活方式和信任系统之间的取舍。

新能源车市场正经历一次深刻的结构性变革,谁能稳住第一梯队的位置,还需技术与信任的双轮驱动。